Téléconsultation : entre espoirs, limites et relance nécessaire

Une dynamique fragile après le pic pandémique

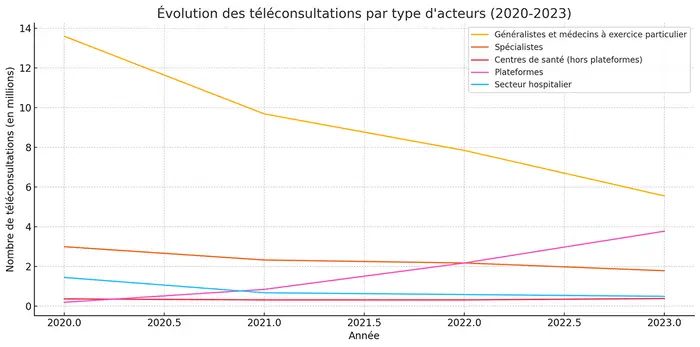

Le recours aux téléconsultations, qui avait atteint 18,6 millions d'actes en 2020, est redescendu à 12 millions en 2023. Cette baisse reflète un désengagement progressif des médecins généralistes et spécialistes exerçant en libéral. En revanche, les plateformes salariant des praticiens poursuivent leur développement ( 1 805 % entre 2020 et 2023).

Évolution des téléconsultations (en millions)

-

Généralistes : 13,6 (2020) → 5,56 (2023)

-

Spécialistes : 3,0 → 1,79

-

Centres de santé (hors plateformes) : stable autour de 0,35

-

Plateformes : 0,2 → 3,78

-

Secteur hospitalier : 1,45 → 0,50

La télémédecine libérale recule, tandis que les plateformes deviennent l’un des rares moteurs de croissance. En 2023, les téléconsultations ne représentent que 2,2 % des actes de médecine générale et 1,4 % de l’activité hospitalière.

Un outil encore peu inclusif

Des patients jeunes, urbains, connectés

Le profil des usagers reste très éloigné des publics cibles initiaux : plus de la moitié des téléconsultations sont réalisées en Île-de-France, et concernent surtout des adultes jeunes vivant en zone urbaine. À l’inverse certains publics prioritaires (les patients âgés, en situation de handicap, les malades chroniques ou les détenus) y recourent peu.

Des professionnels de santé encore peu mobilisés

En 2023, seuls 36 % des médecins libéraux, contre 58 % en 2021, ont facturé au moins une téléconsultation. Deux profils prédominent : les médecins libéraux qui l’utilisent pour leur propre patientèle, et les médecins salariés des plateformes, souvent jeunes, retraités ou remplaçants. En psychiatrie, la téléconsultation représente 60 % des actes, contre seulement 0,4 % en cardiologie.

Le rôle encore marginal des infirmiers dans la téléconsultation

Bien que les infirmiers puissent jouer un rôle clé dans l’accompagnement, leur implication reste ponctuelle. Ils interviennent parfois dans des téléconsultations assistées (en EHPAD, à domicile avec mallette connectée, ou en pharmacie). Les freins sont connus : manque de valorisation, coordination locale insuffisante, méconnaissance des aides disponibles. La Cour recommande une meilleure cotation des actes infirmiers associés et un ciblage géographique des dispositifs.

Des modèles étrangers plus aboutis

La France fait figure de retardataire. Quand la téléconsultation représente 4 % des actes, elle atteint :

-

30 % en Suède,

-

25 % au Royaume-Uni,

-

10 % en Espagne.

Ces différences tiennent à plusieurs facteurs : une culture du numérique plus ancrée, des incitations financières adaptées, une organisation territoriale mieux structurée et un accompagnement des professionnels plus systématique.

La comparaison souligne la nécessité d'une stratégie plus volontariste en France pour intégrer durablement la téléconsultation dans les pratiques de soins, au-delà des situations exceptionnelles.

Au Danemark, la convention collective prévoit qu’un médecin généraliste soit disponible au moins une heure par jour pour des consultations téléphoniques. Ces pays combinent stratégie nationale, pilotage territorial et soutien actif aux professionnels.

Un levier sous-utilisé contre les déserts médicaux

L’objectif de répondre aux déserts médicaux reste inabouti. En 2024, seules 37 organisations territoriales étaient référencées pour coordonner des téléconsultations, et plus des deux tiers des départements n’en comptaient aucune.

Ce mode de consultation pourrait pourtant :

-

faciliter l’accès aux soins dans les bassins de vie en tension,

-

maintenir un suivi minimum pour les patients isolés,

-

désengorger les urgences.

La Cour appelle à simplifier les conditions d’accès pour les patients sans médecin traitant en zone prioritaire, et à reconnaître un rôle subsidiaire aux plateformes dans les soins non programmés

Une meilleure intégration des téléconsultations dans les politiques d’accès aux soins passe également par un pilotage renforcé au niveau local, un accompagnement des professionnels et une structuration des financements.

Recommandations de la Cour des comptes

Pour faire de la téléconsultation un outil structurant de l’offre de soins, la Cour propose :

-

Une stratégie nationale claire, avec objectifs et indicateurs,

-

Un pilotage renforcé par la DGOS,

-

Une meilleure intégration dans les dispositifs territoriaux (CPTS, hôpitaux de proximité),

-

Des aides ciblées sur les zones sous-dotées,

-

Des règles d’accès assouplies pour les publics éloignés des soins,

-

Un agrément rigoureux des plateformes,

-

Une reconnaissance élargie des professionnels accompagnants.

Pour une relance coordonnée et durable

La Cour des comptes considère que la téléconsultation ne pourra jouer pleinement son rôle dans l’offre de soins que si elle est structurée autour d’une stratégie cohérente, pilotée et ancrée territorialement. Elle appelle à dépasser l’usage opportuniste ou ponctuel, pour construire un modèle pérenne, accessible et intégré, répondant aux besoins des populations comme des professionnels. Cette transformation nécessite une volonté politique affirmée, un engagement collectif des acteurs de santé, et un soutien opérationnel à la hauteur des enjeux.

Source : Cour des comptes, Les téléconsultations, avril 2025.

Descripteur MESH : Soins , Patients , Médecins , Rôle , France , Infirmiers , Santé , Pharmacie , Danemark , Agrément , Hôpitaux , Médecins généralistes , Vie , Urgences , Télémédecine , Cardiologie , Médecine générale , Médecine , Croissance , Psychiatrie , Objectifs